Interview ♯01 日本ルースト株式会社 中野 裕介さん

このコーナーでは、香川県を代表するスタートアップと、その経営者を紹介します。

記念すべき第1回目にご紹介するのは、「(有)電マーク」と「日本ルースト(株)」の2社を経営する、起業家の中野裕介さんです。

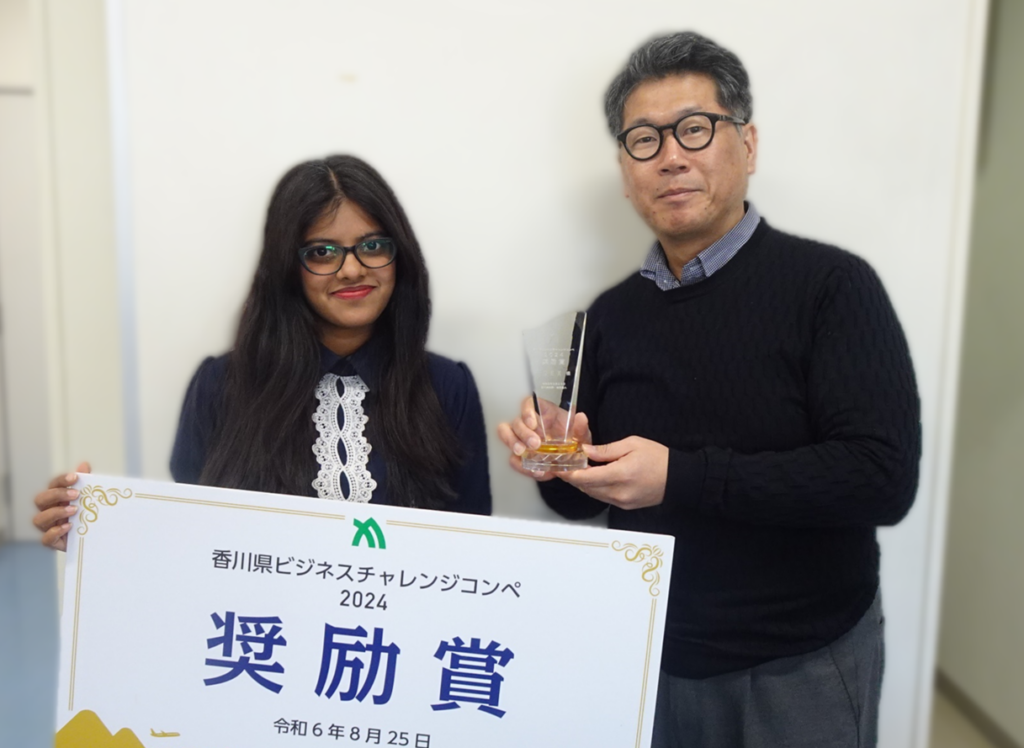

(右が中野さん。左は、日本ルースト(株)のエンジニアとして活躍するプジャさん)

中野さんは、2000年に(有)電マークを創業。デジタル技術を駆使した様々な事業を展開してきました。

常に新しいアイデアで挑戦を続け、総務省「異能vation 破壊的挑戦部門」にも選出されています。

2024年には、「香川県ビジネスチャレンジコンペ」において、地鶏の品種改良や維持管理に欠かせない「肛門鑑別法」というヒヨコの雌雄鑑別技術を、高精度のAI性判定技術で代替するビジネスプランを発表し、奨励賞を受賞しました。

この事業を進めていくために立ち上げたのが、日本ルースト(株)です。

日本ルースト(株)は、中国地域・四国地域から全国・世界へはばたく有望なスタートアップとして、「J-Startup WEST 選定企業」に選定されています!

今回のインタビューでは、(有)電マークを立ち上げてから、日本ルースト(株)の事業を開始するまでの道のりを、詳しく聞かせていただきました。

【主な経歴のご紹介】

1975年 生

1998年 早稲田大学政治経済学部卒業

2000年 有限会社電マークを設立

2003年 香川大学大学院工学研究科博士前期課程修了

2010年 総務省戦略的情報通信研究開発推進制度(SCOPE)受託

2011年 科学技術振興機構研究成果最適展開支援プログラム(A-Step)採択

2017年 経済産業省先進的コンテンツ技術による地域活性化促進事業採択

2017年 ABB YuMi Cup 2017ファイナリスト選出

2018年 ICTビジネスモデル発見&発表全国大会中小企業庁長官賞受賞

2018年 総務省「異能vation 破壊的挑戦部門」最終選考者に選出

2024年 「香川県ビジネスチャレンジコンペ2024」奨励賞受賞(※受賞名は「DEX」)

日本ルースト株式会社を設立

J-starup WEST選定企業(四国地域)選定

【インタビュー】

「電マーク」を起業した経緯をお聞かせください。

(中野さん)

大学時代を過ごした東京で、「ITの時代が来る」ことを肌で感じたことが始まりです。

私は政治経済学部卒でしたが、就職活動ではIT業界を志しました。

しかし、当時は就職難の時代。文系学生だったということもあり、道は閉ざされていました。

そこで、独学でプログラムを学び、地元である香川県で起業することにしました。

最初は、百貨店向けのギフト受発注システムのプログラムを組んでみたり、WEBページの作成、PC教室などから始めました。

当時は、周囲にITの理解がなく苦しんだ記憶があります。

香川大学大学院でも学ばれている?

(中野さん)

起業して間もなく、2002年に香川大学の工学部校舎が竣工し、大学院工学研究科が開設されました。

どうしてもITの研究がしたい私は、そこに飛び込みました。

香川大学と縁はありませんでしたが、1期生で、タイミング的に学生が少なかったとこともあり、入学することができました。

大学院の博士課程では垂水浩幸研究室に所属し、情報サービスの研究に取組みました。

当時はSNSの黎明期で、個人が情報を発信することが新しいトレンドになってきた時期で、様々な研究公募にチャレンジをしました。

特に国の戦略的情報通信研究開発推進事業(SCOPE)の厳しい審査を突破するため、何度も資料を添削いただき、受託できた経験が、現在も生きていると思います。

その後、研究開発は順調に進んだのですか?

(中野さん)

当時は、時代に先駆けて、SDカードサイズのコンピュータを使った情報サービスの研究開発を行っていました。

まだIoTという言葉が無かった時代に、これからは、個人からの情報発信だけでなく、家電製品までも情報を発信する時代が来ると考えました。

試作品は小型のコンピュータをインターホンやFAXと組み合わせようという先進的なものです。

大手企業からも声がかかり、実用化まであと一歩というところでした。

順風満帆と思われましたが、ちょうどそのタイミングで、東日本大震災が発生したのです。

震災の影響はどのようなものでしたか?

(中野さん)

2011年3月、東日本大震災が発生したのは、東京の大手企業で試作品を見てもらって、高松に帰ろうと品川駅にいたタイミングでした。

東日本大震災は、あまりにも被害が甚大でした。

社会全体が自粛ムードとなり、「新しいサービスを発表する」こと自体が難しい状況。

順調に進んでいたプロジェクトは全て白紙となりました。

今から考えても、先進的な研究内容であり、ショックが大きかったのではないかと思います。どうやって、その挫折を乗り越えたのですか?

(中野さん)

それまでのプロジェクトは全て白紙となりましたが、多くの方が亡くなり、被害を受けたのですから、

命あることに感謝し、事業を立て直して新しいチャレンジをしようと決意しました。

新事業を検討するにあたって、海外で流行の兆しを見せていた「動画のライブ配信」に着目しました。

手始めに行ったのが、「サンポート高松トライアスロン」のライブ中継です。

このような地域イベントの配信は、地域貢献になるという観点で、香川大学工学部の学生と一緒に、ボランティアで実施しました。

当時はまだ、モバイル回線は、3Gから3.5Gに移行する時代で、限られた通信速度の中で、大容量の映像データをリアルタイムに中継させるということは、理系学生の技術検証の場にもなります。

理系学生は、文系学生に比べ地域活動に携わることが少ないため、参加してくれた学生さん達にも良い経験になったと思います。

また、ライブ配信2年目では、自転車にライブカメラを付けて配信を行いました。

これも、当時の日本で、学生主体では、誰もやってなかったのではないかと思います。

ライブ配信事業は、どんどん活動の幅を広げ、多くの注目を集めることができました。

電マークの核となる映像事業のスタートですね。ライブ配信をボランティアで始めるという着眼点に感心します。

(中野さん)

2012年は、まだどの自治体もライブ配信はやっていませんでしたが、高松市は、トライアスロンの配信を自治体のプロモーションにも生かせないか、と考えてくれるようになりました。

行政の仕事を請け負うには、ボランティアではできないので、新たに従業員を2名雇用しました。

しかし、従業員に給料を支払っていくには、年十数回のライブ配信だけでは収入が足りません。

そこで始めたのが、配信事業から派生した行政プロモーション映像の制作事業です。

当時は現在とは違い、インターネット動画を業務として作成していたのは、ほんのわずかな企業だけでした。2012年からライブ配信と動画制作を、2014年には中四国でも初となる映像撮影ドローンを導入し空撮事業にも取組みました。

また、当時はデジタルアートが着目され始めた時期でもあり、デジタルアート事業も開始しました。

同じ四国(徳島県)出身の、チームラボの猪子代表にアプローチし、「チームラボと香川 夏のデジタルアート祭り」を企画。当社が施工を手掛けました。

ライブ配信や動画編集は、新型コロナウイルスの流行を経て急速に普及しました。時代の最先端を行く中野さんの知見が求められたのではないかと思います。

その一方で、ここからどうやって「ヒヨコの雌雄判別事業」に繋がっていったのかが気になります。

(中野さん)

事業は徐々に拡大していきましたが、日頃の話題は、カメラや音響などの機材の性能のことばかり。

東日本大震災があって、研究開発事業からは撤退していましたが、このままではいけない、また研究開発に取組まないと、独自のサービスは作れないという思いを抱えていました。

そこで転機となったのが、2016年に高松で開催された「G7香川・高松情報通信大臣会合」でした。

これからは、確実にAI・ロボットの時代が来る。

再び研究開発のフィールドに戻らなければ、と強く決心しました。

新たにロボット開発を行うため、エンジニアとして高度外国人財を募集しました。

エンジニアとしての募集が珍しかったのか、現在も社内で開発のエキスパートとして活躍するチュニジア出身のアマニさんや、インドの一流大学であるプネ大学の学生さんなど、とても優秀なメンバーを集めることができました。

新たな開発チームで行ったのが、ヒヨコを優しくつかんで仕分ける双椀型ロボットの開発でした。

機械的なイメージがあるロボットが、ヒヨコという小さな動物を優しくつかむ。

これができれば、大型ロボットが人を掌に載せるように、アニメが描いていた未来が現実になる。

これは面白いし、注目を集めるだろうと思ったのです。

このロボットは、EUのロボットメーカーABB社の日本法人が主催する「ABB YuMi Cup 2017」で、ファイナリスト3社に選出されました。

ロボットの映像を公開したところ、雌雄鑑別のシステムに注目し、「インドでは、宗教的に牛は食べず、国民の栄養改善のために、鶏卵や鶏肉の増産が進んでいる。日本は雌雄を判定する優秀な人材がいる。その技術を生かした判定装置ができるなら、インドはその技術を導入したい。」と、駐日インド大使が高松まで見学に来てくれました。

国内の有識者からも、「是非事業化してほしい」と高い評価をいただき、「雛の雌雄判別の自動化」は、価値のある研究開発であることがわかりました。

最初は、「おもしろいから」と始めた取組みが、実際にニーズがあることがわかり、事業化に繋がったのですね。

(中野さん)

最初は、翼羽鑑別法と呼ばれる判定のAIを、総務省の異能vation「破壊的挑戦部門」の採択で始めました。

近紫外光を羽に照射すると励起現象により、ピンク色に発色するという画期的な手法とAIを組み合わせたものですが、装置が少し大がかりになるため、2022年から「肛門鑑別法」に対応した性判定AIで事業化を進めました。

高級地鶏である「天草大王」を開発する熊本県が、肛門鑑別法のAI開発について先行研究を行っていることを知り、電マークが開発したリアルタイムの検出装置やAI技術で協力したいと申し入れました。

また家禽の遺伝発生などで最先端を行く広島大学にも相談し、熊本県、広島大学との共同研究体制を作りました。

普通は、知らないスタートアップから営業の話があっても、取り合わないことが多いと思います。

ここで、大学院で熱心に取り組んだ研究開発や、国の委託研究に応募するための提案書作成の経験が生きました。

短期間で計画を書き上げ、国の研究事業(情報通信研究機構(NICT)高度通信・放送研究開発委託研究)の採択を受けることができました。

東日本大震災で一度は挫折した研究開発の経験が生きた。すべてが繋がって今の中野さんがあるんですね。常に新しい分野や業界にチャレンジし続けた結果とも思えます。

(中野さん)

この事業を通して、本当に養鶏業界の知識が深まりました(笑)。

海外では、チキンは濃い味付けで食べることが多いですが、日本の地鶏は本当に美味しく、鶏本来の素材を味わうことができます。これから、養鶏業の人手不足により国産鶏の価格は高騰していくと思いますが、そうなれば、海外産のものが選ばれ、鶏の国内自給率が下がってしまいます。

これは本当にもったいないことだと思います。

当社の技術が、日本のおいしい地鶏の生産を守り抜く助けになればと思っています。

新会社の日本ルーストの「ルースト」の意味は「宿り木」です。鳥たちが羽を休める宿り木のように、鳥インフルエンザや飼料高騰、人手不足など多くの課題を抱える養鶏事業者の宿り木になるような技術開発に取組みたいと、社名に入れました。

また原種鶏や種鶏に用いられる雄鶏は英語ではCHICKENではなく、ROOSTERと呼ばれます。雄鶏は高い木の枝に止まって、風が吹く方向を向く習性があります。

ヨーロッパの屋根の上に雄鶏のレリーフを乗せた風向計(風見鶏)があるのも、その所以です。

雄鶏のように新しい技術の風向きをいつも感じながら事業にチャレンジしたいと考えています。

このホームページを通して、伝えたいメッセージはありますか?

(中野さん)

これから、研究開発・製品化・海外展開を行っていくためには、資金調達が大きな課題です。

VCやCVCの皆様に、当社に興味を持ってもらって、お声がけいただければうれしいです。

また、スタートアップで働く魅力についてもお伝えしたいです。

大手企業では仕事が細分化されますが、スタートアップでは、全てを主体的に行うことができます。

これから就職を志す方には、スタートアップという選択肢を視野に入れて欲しいと思います。

地方でIT系のスタートアップを立ち上げる場合、特にIT系の人材確保に困りますが、当社のように、海外の人材を求めると良いと思います。

今は、リモートワークで海外の優秀なエンジニアを獲得できる時代になってきました。

海外メンバーはリモート参加が多数で、英語でコミュニケーションをとる必要があります。

実は、私は英語が堪能な方ではありませんが、意外とコミュニケーションは取れるもので、ほとんど困ったことはありません。

※エンジニアのプジャさんにもお話を伺いました。

プジャさんは、これまではリモート勤務をしていましたが、2024年12月にインドから来日し、2月まで製品化や広島大学でPCR検査について研修を受けています。

早速、京都・奈良・広島(宮島)を訪問するなど、日本を楽しんでいるとのこと。

インタビュー中にも、中野社長から依頼のあったプログラムの修正を済ませていました。

中野さんは、どんな人ですか?

(プジャさん)

中野さんは、とてもやさしい人。スタッフみんながそう言っています。

今回、中野社長とお話して、挑戦することの楽しさや、一生懸命取り組んだ経験は、思いがけない形で実を結ぶことがあることなど、様々な学びがありました。

今後も、”挑戦を続けるアイデアマン”中野社長のさらなる活躍を期待しています。

【会社情報】

有限会社電マーク

香川県高松市西宝町1丁目16−13

URL:https://dex.co.jp/

日本ルースト株式会社

香川県高松市林町2217番地44ネクスト香川202号室